杨靖|“快乐的政治”:维多利亚女王和她的首相

William Kuhn, The Politics of Pleasure: A Portrait of Benjamin Disraeli, Simon & Schuster UK,2007

1868年,迪斯雷利接替病重的德比勋爵,受命组阁。维多利亚女王在写给长女(普鲁士王储妃)的家信中难掩激动和喜悦之情:“迪斯雷利先生成为新首相!这对于一个在人民中崛起的人来说,多么值得骄傲!”

此时距阿尔伯特亲王病逝已有七年。女王夫妇是表亲,婚后二人恩爱逾常,共诞育九名子女。亲王心思缜密,讷言敏行,不仅是女王事业的帮手,更是她感情的寄托。亲王逝后,女王哀恸过度,长期陷入自闭和幽居状态:她谢绝朝臣觐见,也无心过问政事。少数共和派乘机发难,叫嚣取消君主制。对此,朝野上下有识之士无不忧心忡忡。

女王当时的处境可谓内外交困。长子威尔士亲王爱德华继承乔治家族不良基因,轻佻放荡,先后卷入莫当特(Mordaunt)丑闻与埃尔斯福德(Aylesford)事件,后竟以通奸罪被告上法庭,令王室颜面扫地。与宫内丑闻相比,余波未了的宪章运动更触动王权根本。有一份地下传播的小册子,公开妄议女王的财务状况:根据法律条款,国家每年为王室支付费用总计三十八万五千英镑,其中女王私人费用即高达六万英镑——作者大胆发问:对于一位只需履行象征性职责的君主而言,国库这一笔支出是否必要?日后女王回忆说,这一段是她一生中最孤立无援的时期:她成了“一名惨遭公众误会的女人”——大臣、报纸和民众拧成一股绳,对她横加指责,但却无人对她表示同情。

迪斯雷利的登场适逢其时。凭借高超的政治智慧和一流情商,他以积极乐观的精神感染女王,重新唤起她对生活的热爱,并将爱心推及她的臣民。日后为人称道的维多利亚时代,以婚姻幸福、家庭和睦、道德完善和社会进步为标志,很大程度上是君臣合力谋划的结果——迪斯雷利认为,让每一位英国人感到开心快乐是政治的最高目的,也是他从政的全部意义。唯其如此,他尤为反感边沁、密尔等功利学派的“快乐无用论”(Pleasure could profit no one),并且断言与教化民众相比,他本人更愿意享受日常饮食男女之乐趣——“快乐的政治”是他终身奉持的理想和信念。

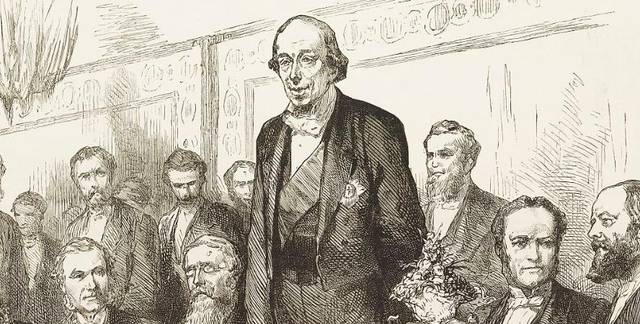

本杰明·迪斯雷利

迪斯雷利出身于犹太富商之家,精通法律,酷爱文学(他后来对友人宣称这是受父亲影响:“我出生于一座图书馆——我父亲的书房”)。由于投资南美股票失败,欠下七千英镑巨额债务,他转而投身文坛,靠写作偿债——他曾对出版商坦言,根据合约条款写小说,感觉糟糕透顶,“犹如少女被迫委身于人”。一开始,他刻意模仿上流社会津津乐道的“银叉小说”(Silver Novel),很快便以一部自传体小说《维维安·格雷》走红;1840年代,更以《康宁斯比》《西比尔》《坦克雷德》等“青年英格兰”三部曲震惊文坛——他本人亦被文学评论家视为英国“政治小说”的发明者:“若没有迪斯雷利,狄更斯或许就不会写出《艰难时世》。”当然,迪斯雷利对于自己的文学才能也极为自负。据说,某一次友人询问他有没有读过时下流行的一部小说,他一本正经地回答:“每当我想读小说时,我就自己去写一部。”

小说是首相和女王的共同爱好。女王自幼天资聪颖,生性浪漫,其私人书信日记文采斐然。亲王逝后,她时常一边编织毛衣,一边命人朗读小说,以为消遣。迪斯雷利了解到女王这一雅好,每有新作,则寄呈女王批评指正,无形中拉近了君臣之间的距离。事实上,早在迪斯雷利担任下院议长时期,女王对他已有“深刻印象”。他负责呈送女王御览的下院文书“措辞与众不同”,女王在致舅父利奥波德(比利时国王)信中透露,“就像他写的小说”。或许正是在迪斯雷利的暗示和鼓励之下——他在与女王私下聊天时常以“我们的作家”相称——女王同意将《日记留影——我们的苏格兰高地生活》整理出版,书中记载了女王全家外出旅游期间其乐融融的温馨场景,对于重塑王室形象大有裨益。仿效文人作家通行的做法,女王将新书一册寄赠桂冠诗人丁尼生,并在附信中小心翼翼地写道:“希望本书不会被批评得太过严厉。”在获得专业人士和普通读者一致赞誉后,女王备受鼓舞,于1880年代又推出《日记留影续集》——迪斯雷利精心打造的作家女王形象益发深入人心。

女王一向欣赏迪斯雷利的文学才华。相比于议院文书的华美文辞,女王对他在下院发表的演讲“悼阿尔伯特亲王”尤为感佩。在演讲中,迪斯雷利宣称“英国历史上唯一能和亲王媲美的是菲利普·锡德尼爵士;他们同样积极进取,性格温良,是罕见的浪漫与古典精神的完美结合”,并颂扬亲王“公忠体国”,以致积劳成疾——这既是公允持平之论,又暗合女王意旨(女王私下坚信爱德华之秽行对亲王造成致命打击)。迪斯雷利的政治格局,由此可见一斑。不仅如此,随后在亲王塑像募捐提案表决时,迪斯雷利又挺身而出,仗义执言,促使法案顺利通过。对此,女王更是满心感激。作为回报,女王赠他一册以白山羊皮装订的亲王演讲稿,内附女王亲笔签名。不久,威尔士亲王与丹麦公主的婚礼在圣乔治教堂举行,迪斯雷利夫妇作为嘉宾获邀出席,并有幸在温莎城堡小住一晚。对朝臣而言,此等礼遇,殊不多见。

女王原本以法度谨严而著称,但随着与迪斯雷利交往的深入,她的郁积之气一扫而空,心情越发轻松——有时听仆人讲笑话,竟开怀“笑出眼泪”——甚至不惜出于对后者的“偏爱”而打破政治规矩。由于保守党内部纷争,迪斯雷利首届政府未满一年便宣告垮台,首相黯然辞职。按照惯例,女王有意赐封他为贵族,从而得以顺理成章地荣升上院议员。但他坚持认为自己作为在野党领袖,在下院更能发挥作用,于是婉拒女王提议,同时请求女王将贵族封号转赐给他的妻子玛丽·安妮。女王爱屋及乌,竟如其所请。

玛丽·安妮比迪斯雷利年长十二岁。“我的妻子是个非常聪明的女人”,迪斯雷利曾对女王介绍说,“但她永远记不得希腊人和罗马人出现的先后顺序”。玛丽·安妮的第一任丈夫是一位实业家、资深议员,也是迪斯雷利的政治导师。丈夫因病去世后,玛丽·安妮携大笔遗产改嫁迪斯雷利——时人普遍认为迪斯雷利此举意在“谋财”(结婚之时新娘已年过四旬),但玛丽·安妮却相信迪斯雷利意在获取“从政的经验”。女王平生对两类人最为反感:一是女权主义者,一是再嫁之孀妇,然而玛丽·安妮却以质朴和坦诚赢得了女王的欢心。

玛丽·安妮与女王差不多同时结婚,而且像女王一样对丈夫充满柔情爱意。她说自己一生最向往拿破仑与约瑟芬的浪漫传奇,这恰好也是女王的心愿。她对女王讲述迪斯雷利的糗事:这位政治家一贯强调尊重妇女,宣称“忽视女性之美是男人最大的犯罪”——他在婚前曾对玛丽·安妮坦白:“我的一大恶习就是喜欢酒醉之后偷吻女仆。”某次醉后,他给妻子献上一首情诗,希望自己“是一只跳蚤,可以轻咬你的膝盖”。另外一次,他收到妻子的一封书信,惊叹不已,称赞其“文笔胜过法国书信名家塞维尼夫人”,并断言在英国国内,其水准可能仅次于女王。据说在所有类似谈话中,最打动女王的是玛丽·安妮无意中透露的一个秘密:由于害怕失去,她每晚总要搂着丈夫的脖子入睡。

玛丽·安妮大智若愚,对于迪斯雷利的风流韵事绝口不提,女王心知肚明,但也从未点破。迪斯雷利不止一次宣称,女性是人生的最佳伴侣——而他的“玄机”,即在以平等和平常心善待每一位女性。他在正式场合,坚持对女王行中世纪骑士式的吻手礼,或用斯宾塞典故尊称她为“维多利亚仙后”,或直接赞誉她是伊丽莎白女王再世——极大地满足了女王的虚荣心。迪斯雷利认为,任何年龄段的女性,其实都有一颗“少女心”,女王也不例外。因此,他会不时赠送小礼物,同她讲笑话、拉家常——事实上,后来即便是向女王汇报公务,他也刻意采用女王最喜欢的闲聊方式,直白而坦率。于是,最终所有难题都迎刃而解。

迪斯雷利深谙人性。他的名言是“轴承若想用得久,必须常添润滑油”——文学评论家马修·阿诺德曾指责他是“马屁精”,他回答说:“的确如此。人人都喜欢奉承,假如你有幸为女王效力,你可能比我有过之而无不及。”每次朝见女王之前,他必定反复演练,寻求最佳表达方式——正如他在国会发表的演讲,看似即兴发挥,其实是深思熟虑的结果。难能可贵的是,即便如此,他也总能将奉承话说得恰到好处,且不露痕迹,令举座之人皆如沐春风。他在第二任首相任内倡议多项改革法案,可谓无往而不胜,很大程度上便得益于这一谈话技巧。

在女王看来,这也是迪斯雷利与他的政敌格莱斯顿区别之所在。格莱斯顿是政坛常青树,作风严谨,嫉恶如仇,曾屡次因事关“政治原则问题”愤而辞职。他恪守传统,对女王素存敬畏之心,但亦因此表现得疏远而淡漠。女王日后回忆,当她收到冗长而复杂的《爱尔兰教会法》(草案)以及格莱斯顿先生长达十数页的解释函时,差一点“精神崩溃”:她将法案和解释函两相比照,一边阅读一边笔记,但最终仍不明就里(迪斯雷利后来因此直接免除了女王审阅法案的烦恼)。至于面谈,更是她情非所愿——格莱斯顿“和我说话就像在公众集会上做演讲”,女王曾对臣属抱怨。照女王的看法,倘若这位不苟言笑的大臣能够像迪斯雷利一样多些人情味,他的政治生涯或许会有更大建树。

从各个方面看,迪斯雷利和格莱斯顿都像是天敌。与后者的清教气质相反,前者视野恢弘、乐观开朗,颇具福音教派的入世情怀;后者致力于个人道德完善,前者则不拘小节,更关注社会改进。后者是严肃的古典学者,前者是轻松诙谐的小说家。由于二人世界观迥异,处理问题的方法也大不相同,他们在政坛缠斗数十年,一定程度上影响了政府行政效率,但总体而言却是互补相成,共同促进和维护了维多利亚的“时代风尚”。尽管后者执政时间更长,但凭借其政治才能和个人魅力,前者在形塑这一时代风尚过程中发挥的作用显然更为突出。

第二任首相任内,迪斯雷利获得女王的绝对信任和大力支持,在内政外交等领域取得了卓越成就。他主持通过一系列公共教育、卫生健康、食品安全以及劳工权益法令,并通过扩大普通民众选举权的改革法令——该法令的实施是英国精英政治向大众民主政治转变的重要一环,由此国内政治面貌也焕然一新。到他1880年卸任之时,各界一致评价:本届政府“在此五年间为工人阶级所做的一切,超过过去五十年的总和”——迪斯雷利这位“在人民中崛起”的政治家,由此也受到民众的衷心爱戴和怀念。

相比于内政,迪斯雷利在国际舞台上的表现更引人注目。他奉行稳健与制衡的现实政治 (Realpolitik)原则(“政治家们所拥有的行动自由,要比他们自己想象的少得多”),避免一切冒进和不计代价的逞强,尤其反对贸然发动战争。他的名言是“政治不言终结”——政治家的责任就是在当前复杂多变的局面下找到“令人信服的解决方案”。1876年,迪斯雷利施展政治手腕,为女王赢取“印度女皇”称号,并在罗斯柴尔德家族资助下,购得苏伊士运河股权(使得英国通往印度的航线缩短数周时间)——在这一场欧洲列强的较量中,正如迪斯雷利所说,女王最终成为“最大的赢家”。在1878年的柏林会议上,他主导俄-土谈判,说服各方签订《柏林条约》——既维护了欧洲和平,又扼制了俄国的扩张野心,结果连铁血宰相俾斯麦也不得不叹服:“这个老犹太人的确是个人物。”女王晚年主动采取和亲政策,与欧洲各国王室修好,被尊为“欧洲的老祖母”(德皇威廉二世是她的外孙,沙皇尼古拉二世是她的孙女婿),一定程度上也受到迪斯雷利外交思想的影响。

迪斯雷利惯于施展“两面派”手法,有时连女王也被他蒙蔽。比如他一方面甜言蜜语,对女王宣称君主制具有特异功能,它能通过“怀旧”凝聚人心、维护稳定,因此这一政治传统不仅不能被取消,反而应该发扬光大;他进而主张将王权变成“大不列颠民族的象征,并鼓舞这个民族在全世界范围内扩张”,由此,女王与“大英帝国”及其臣民将融为一体,永不分离。然而另一方面,他在具体施政过程中又通过一系列改革法令扩大人民的政治权利,最终成功“稀释”王权,使得女王成为名副其实的“虚君”。

迪斯雷利晚年仍奉行他的快乐哲学。据他的门徒斯坦利勋爵(Lord Stanley)观察,尽管年迈多病,他依旧喜爱珠宝、项链和女性——尤其是佩戴珍珠项链的女士,乐此不疲。对他而言,“政治贯穿始终,也几乎是他唯一的快乐”。他本人毕生以出入宫廷为乐,也衷心希望更多同胞享受到这一乐趣。他试图利用王室威仪唤起民众爱国热情和民族自豪感,更希望女王将她的仁爱散播到民众之中——这也是他竭力捍卫君主制的根本目的。

1881年,迪斯雷利病逝。囿于宫廷仪礼,女王无法莅临他的葬礼,但仍送出他平生最爱的报春花,并于葬礼四日后亲自前往墓地悼唁,可谓哀荣备至。据传记作家说,这位政治家的临终感言是,“年轻时不妨寻欢作乐,年长之后,它会成为你在政界出人头地的宝贵财富”。