触角XXXIV · 虚构物种之书

艾博艾克

如果一个人想看到全世界最奇妙的风景,他就得爬上契图尔的胜利之塔的顶端。登上那里的一个圆形平台,可以清晰地看到地平线,360°视角。有一架螺旋形的阶梯通向这个平台,而只有那些不相信下面传说的人才敢爬上去,故事是这样的:

在胜利之塔的楼梯上,有一种从时间原点开始就在此生活的生物——艾博艾克,它们对人类灵魂所具有的美德极度敏感。它们躺在初始台阶上昏睡,只当有人攀爬该楼梯时才苏醒。当有人接近时,艾博艾克便会产生心灵感应,从体内深处发出一种内在之光。与此同时,它的身体和几乎透明的皮肤开始泛起涟漪、骚动不安。某个人攀爬阶梯时,艾博艾克几乎紧随其脚跟一同攀爬,紧附于被一代又一代朝圣者踏旧磨损的阶梯边缘。每迈一步,艾博艾克的颜色就变浓一点,它的形状就更完美,它发出的光也更明亮。事实证明,敏感的艾博艾克只有在抵达最高那级台阶时,才会呈现最完美的形状,就是说,当那爬梯子的人灵犀已臻圆满。另外一种情况是,当攀到阶梯中段时,艾博艾克好像要瘫痪了,它的身体不完整,它的颜色还未确定,它的光还不稳定。它不能达成完美之形时,艾博艾克会感到极大的痛苦,发出不可察觉的悲鸣如蚕丝飒飒。但是当一个全然纯洁的男人或女人出现,使这生物复苏,艾博艾克就有可能抵达最高梯阶、获得完形并放出纯净蓝光。它复苏的生命很短暂,因为当一个朝圣者再次走下楼梯,艾博艾克会再次滚回第一级台阶,在一阵默然中变模糊,如一幅褪色画,等待下一个登塔之人。艾博艾克唯有在抵达楼梯中点时才变得全然可见,它的身体在那里伸展开来(如一只只帮它攀爬的小手臂),呈现出清晰形体。有些人说,它整个身子都有视觉功能,它的皮肤如一只桃子。一切世代以来,艾博艾克只一次抵达了完美之境。

理查德·弗朗西斯·波顿爵士将艾博艾克的故事写入《一千零一夜》译本的注解。

俄布图和俄奈特

据埃及神话,俄布图和俄奈特是两只一模一样的神圣的鱼,它们伴游在古埃及人崇拜的太阳神Ra乘坐的大船旁预警危险。白天,大船在天空巡游,从东方到西方;夜晚,大船就调头反向,在大地之下航行。

阿克隆怪兽

只有一个人曾见过阿克隆怪兽,而且,仅有一次。那发生在十二世纪的科克城,而最初记载该故事的古老的爱尔兰文本已经散佚,但是雷根斯堡一位本笃会的僧侣将它译成了拉丁文,并由此转译成多种语言——包括瑞典语和西班牙语。拉丁文的50多种原稿还在,对该故事的叙述大体一致:它的标题是Visio Tundali (《爱尔兰骑士唐达奥的幻境》)。这个故事也是但丁的一个灵感源泉。

我们先从“阿克隆”这个词讲起。在《奥德赛》第十卷中,阿克隆是一条冥河,穿流过人间的西方边界。它的名字回响在《埃涅伊德》、卢肯的《法尔萨利阿》以及奥维德的《变形记》中。但丁在一行诗中提到:“Su la trisa riviera d' Acheronte”(“......去到那凄惨的阿克隆河上时”)。

有一则传说将阿克隆变成了一个被惩罚的泰坦;另一则稍晚的传说,则将它定位到了离南极不远的互为对跖的星座下方。伊特鲁里亚人占卜用的《末日之书》和为死者灵魂引路的《阿克隆之书》都曾提到过它。那之后,“阿克隆”就意味着“冥界”。

唐达奥是一位年轻的爱尔兰贵族,勇敢,有教养,却生性多疑。有一次,他在一位女士的家中病倒,三个昼夜不省人事,只有心窝的一点温热显示他还活着。他恢复知觉后,声称守护天使带他游览了冥界。在那里他看到很多奇迹,最让我们感兴趣的是那只阿克隆怪兽。

阿克隆大过一座山。它的眼睛向外喷射火焰,它的血盆大口能装下九千个人。两个遭天谴的人像两根柱子或女像柱,撑开怪物的下颚;一个正立,一个倒立。这野兽有三条咽喉,全都向外喷吐熊熊烈焰。怪兽的腹部传出成千上万已被吞噬的罪人的嚎哭声。魔鬼们告诉唐达奥,那只怪兽的名字叫“阿克隆”。守护天使消失了,唐达奥和其他人一起被拖拽着下坠。他在怪兽的体内发现了眼泪、浓烟和薄雾,牙齿咀嚼压碎的声音,火,绝难忍受的灼烧感,冰河纪般的寒冷,还有很多狗、熊、狮子、毒蛇。在这个传奇中,地狱是一只巨兽,还有其他兽类在其体内。

1758年,伊曼纽尔·斯威登伯格写道:“我无幸看到地狱全貌,但是他们告诉我,和天堂具有人的形体一样,地狱形似魔鬼。”

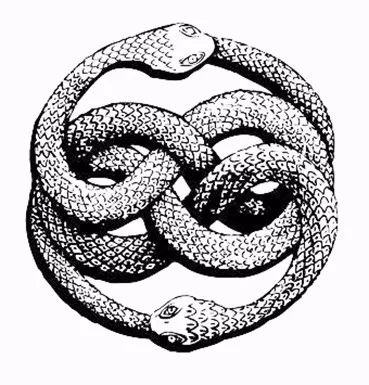

安菲斯比纳

罗马史诗《内战记》列举了卡图的战士们穿越非洲沙漠时所遭遇的半真实、半想象的蛇类。在那儿,他们发现了巴瑞斯(Parias),“像一根行走的手杖”,以及雅库里(Jaculi),“会飞的标枪蛇”,“危险的双头怪安菲斯比纳(Amphisbaena)”。普林尼用几乎相同的词语形容安菲斯比纳,除了关于这生物的两个头,他是这么说的:“好像一张嘴太少了,不足以排泄它所有毒液。”布鲁内托·拉蒂尼在其《宝典》一书中——他在地狱的第七圈里将这本百科全书推荐给他以前的学生——说得更直截了当:“安菲斯比纳是一种双头蛇,一个头在正常位置,另一个在它的尾巴上,两侧都能咬,行动敏捷,它眼中闪光如烧炭。”在十七世纪,托马斯·布朗写道,没有一种生物能不分前后、高低、左右这“身体六位”,他进而否认双头蜥蜴的存在:“该动物没有下部或前部,因为它的感官被置于两端,会让两头都向前。”在希腊语里,“安菲斯比纳”的意思是“两头走”。在安的列斯群岛和美国的某些地方,这个名字指向被称为“双向行走者”、“双头蛇”或“蚁后”的某种爬行类动物。据说蚂蚁供养着它,若它被切成两段,两部分会合二为一。

普林尼曾称赞过双头蜥蜴的药用价值。

斯韦登伯格的天使

在他学术生涯的最后二十五年,著名的哲学家、科学家伊曼纽尔·斯韦登伯格(1688—1772)在伦敦安家。英国人的寡言少语,使得斯韦登伯格养成了与魔鬼和天使谈话的习惯。他甚至被上帝邀请观摩冥界并和那里的居民交谈。基督曾说,一个灵魂如升入天堂,它一定是正直的。斯韦登伯格补充道,它还要是智性的,布莱克后来又规定,它还得是艺术的。斯韦登伯格的天使是那些选择了天堂的灵魂,他们不需要言语,所有的天使都这样。一个天使只需念想另一个天使,后者就出现在他旁边。在人间相爱的每两个人,将造就一个天使。他们的世界以爱为准绳;每个天使就是一座天堂。他们的形体乃是至完美的人形,这也即天堂的形式。天使们无论望向何处——北方,南方,东方或西方——面前总是上帝。他们是最早的神学家,他们最大的喜悦是祈祷和讨论精神议题。大地上的物事是天上物事的符号象征:太阳印证着上帝。天堂里没有时间。事物会改变其外观,以与情感状态相符;每个天使的穿着都依照其智慧的比例放光。在天堂里,富人因惯于敛财,仍然比穷人更富有。在天堂里,物件、家具、以及城市都比地上的更具体且复杂,颜色更生动鲜艳且多样化。降生于英国的天使,被吸引向政治;生于犹太的,被引向珠宝贸易;生于德国的,随身携带书籍以供回答问题之先查阅。穆斯林因为崇拜默罕默德,上帝就给了他们一个装扮成先知的天使。那些虚心者、苦修者不可能享有天堂的愉悦,因他们不理解这一切。

卡夫卡梦到的动物

那是一只大尾怪,长长的尾巴像一只狐狸尾巴。有时我太想将手放在这只尾巴上了,但那是不可能的,那只动物不停地走来走去,大尾巴一会儿挥向这边,一会儿摆向那边。这只动物长像似袋鼠,但脸不一样,它的脸扁平,几乎如人脸,更小,似卵蛋。它只有牙齿有点表达能力——无论隐藏着还是裸露。有时我会有这样的感觉,这只动物想驯服我。当我抓它,它缩回尾巴,然后冷静地等着,直到我又经不起诱惑去抓它,再次逃之夭夭时,它是何种意图呢?

C.S.刘易斯梦到的动物

那声音很响亮,那片丛林非常茂密,他无法看清一码开外,音乐突然停止了。一阵小树枝折断的窸窣声传来,他匆忙转向那个方向,但什么也没发现。他几乎要放弃搜寻了,一阵歌声又从稍远处传来。他又一次朝它奔去;那只动物又一次停止歌唱,避开了他。在他的搜寻有所回报之前,他与它这般捉迷藏快一个小时了。

一阵最嘹亮的音乐爆发时,他小心翼翼地接近它,透过花朵繁茂的树枝,他终于看到一团黑色的东西。它停止唱歌,他就静立,它开始唱,他就又谨慎地靠近,这样潜行了十分钟。最终它完全暴露,浑然不觉已被注视。它直身而坐,像一条狗,顺滑,乌黑发亮。它的肩膀高过埃尔文·冉森的头,前腿如柱,像小树,宽大柔软的蹄掌像骆驼。巨大的圆圆的腹部是白色的,高高昂起的脖子像马。从冉森站立之处看过去,可看到它的头部侧面——嘴巴大张,欢快歌唱,颤音密集,从它光滑的喉咙中,音符泛出可见的涟漪。他惊奇地凝视它清澈的眼睛,颤动、敏感的鼻孔。然后那动物停下来,看见他,飞奔而逃,又站住,停在几步之外,四足而立,并不比一只幼象小多少,摇着一条毛茸茸的尾巴。它是他在皮尔兰德拉见到的第一个生物,似乎有点惧怕人类。然而它并不害怕,他召唤它,它就走近一点。它将天鹅绒般的鼻子探入他手中,接受他的触摸,但几乎立刻缩回,然后弯下长脖颈,将头埋入爪子里。他不能再近一步了,它最终隐退退消失时,他也未能跟随。对它小动物般的羞怯,迫近似乎是一种伤害,它是那么温柔驯顺。它显然希望永远都只是一个声音,这人迹罕至的茂密森林中心的一阵歌声。他重启旅程:几秒钟之后,歌声在他身后响起,比之前更高亢,更充满活力,仿佛一曲欢乐颂,带着回归隐秘的欣悦。

这种野兽没有乳汁,它们出生之后会被另一种雌兽哺养。那种雌兽高大而美丽,但却是哑的,这年幼的歌唱兽断奶前就混在她的幼崽中间,听命于她。它长大后,成为动物王国中最精致和光芒四射的一个时,就会离开她。而她,会惊奇于它的歌唱。

爱伦·坡梦到的动物

在1838年出版的《南塔基特的亚瑟·戈登·皮姆的故事》里,埃德加·爱伦·坡让南极洲群岛住满了令人惊异却颇为可信的动物。在第18章里,我们读到:

我们还拾得一丛长满山楂状红色浆果的灌木,以及一具怪异的陆生动物的尸体。它有三英尺长,六英寸高,四条极短的腿,腿上是长长的猩红闪亮的爪钳,其质地类似珊瑚。尸身覆盖柔滑且直立的毛发,完美无瑕的白色。尾巴尖如鼠尾,长约一英尺半。它的头像猫——除开耷拉着的狗一般的耳朵。它的牙齿与爪钳一样猩红闪亮。

极地的水也很不寻常:

鉴于水质异常,我们认为这水已被污染,于是拒绝饮用……我困惑不解,无法准确描述这种液体的本质,这也不是一言半语能解释清楚的。尽管它和普通的水流一样在下坡时流速很快,然而除非是在瀑布中坠落,否则看不出它有常见的那种清澈……在几乎无坡度的地方,它在粘稠度方面颇似注入水中的阿拉伯橡胶。但这只是它离奇品质中最不引人注目的一处。它既不是无色的,也不始终保持某种一致的颜色——它流动时在眼前呈现出紫色的每一种可能,如变色丝绸。取一盆,等它完全澄静,我们发现这一盆液体有许多清晰的脉络,每一只都有不同色调,而那些脉络并不混合。用小刀切开这些脉络时,那水就迅速合拢,若是撤回刀片,刀子划出的所有痕迹会即刻被抹除。假如刀片在两条脉络之间精确地穿行,会形成一层完美的间隔,它的内聚力并不能即刻起效。

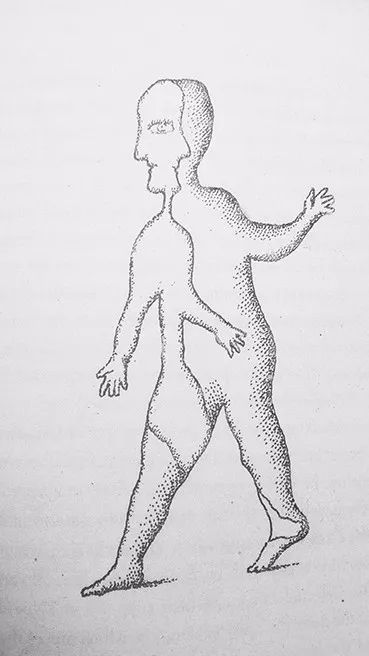

两只形而上的动物

思想之起源的问题,为人类想象出来的动物群贡献出了两只古怪的生物。一只是在十八世纪中叶的某个时期虚构出来的;另一只,则出现在一百年之后。

第一只生物是孔狄亚克的“有知觉的雕像”。笛卡尔提出天赋观念论;为了反驳他,孔狄亚克想象出一座人形大理石雕像,让它被一个既无知觉、也无思想的灵魂所激活。孔狄亚克首先赋予雕像一种单感官体验——嗅觉,或许是五种感觉中最不复杂的一种。茉莉花的芬香是这座雕像小传的开始;在那一瞬间,整个宇宙除了那种气味什么都没有。更恰当点说,那种气味就是整个宇宙,一秒钟后,它将是一朵玫瑰的芬芳,接着是康乃馨。只要雕像的意识里出现一种气味,我们就有了注意力;当刺激过后让那香气持续久一点,我们就有了记忆;让一种当前印象及过去的印象占据雕像的注意力,我们有了对比;让雕像感觉到类似和差异,我们就有了判断力;让比较和判断再次发生,我们就有了反思;让一段愉悦的记忆比不快的更为生动鲜明,我们就有了想象力。当理解力产生时,意愿的官能就必须跟上——爱与恨(吸引与厌恶),希望与恐惧。通过拥有对多种状态的意识,那座雕像就被赋予了数的抽象概念;作为当前康乃馨香气以及曾经的茉莉香气而存在的意识,将赋予它“自我”的观念。

孔狄亚克接着赋予这假想中的人以听觉、味觉、视觉,最后是触觉。这最后的感官让雕像感知空间的存有,在这片空间里,他处于一个身体之内。而那一刻之前,声音、气味、色彩对他来说都是意识的简单变奏或调整。

我们上面所讲的这个寓言的题目是《感觉论》,出版于1754年;为了这篇故事,我们使用了布雷伊耶《哲学史》第二卷。

另一只源自于知识问题的生物是洛采的“假想动物”。这动物比那尊嗅玫瑰的雕像更为孤独,最后竟变成了一个人,它的皮肤上只有一处敏感点,即可移动的触角末端。我们能看到,这只动物的结构妨碍了它自身接收共时的感知,但是洛采相信它伸出或撤回敏感触角的能力,足以让这只孤立的动物探索外部世界( 无需康德式“范畴” ),让它知觉到静止物体和移动物体之间的区别。费英格对这虚构之物大加赞赏,将它收录入1852年出版的《医学心理学》一书。

《触角》发布与诗有关的原创、翻译、评论,倾向于具有突破性、陌异性的思考与写作