戏里戏外:女性艰难的一年

撰文:重木

2017年12月12日,美国《韦氏词典》宣布,“女权主义”(feminism)被评为2017年度词汇。而就如韦氏特约编辑皮特·索科洛夫斯基在一份声明中所指出的,没有任何一个词汇能够囊括2017一整年的新闻、事件和故事。不过,综合分析被搜索频率显著高于去年的词汇以及全年搜索量激增的情况,“女权主义”一词脱颖而出。而这一点,从2017年1月21日,美国新任总统特朗普就职后第二天在诸多城市所爆发的女性大游行(Women’s March on Washington)中就已经一览无余。

2017年,特朗普就职后第二天在诸多城市所爆发的女性大游行。视觉中国 资料

现在我们回看这一声势浩大的游行,促成其爆发的因素不仅有特朗普在外泄录音中对于女性的公然侮辱,也有对于整个即将成为美国接下来四年中执政的保守共和党的一个下马威。参与此次游行与合作的组织从女性组织艾米丽名单(Emily’s List)、同性恋者反诋毁联盟(GLAAD)到穆斯林妇女联盟(Muslim Women’s Alliance)和美国计划生育联盟(Planned Parenthood)。由此可以看到,这一游行的目的不仅仅只是为了女性权益,并且企图通过这一行为来提醒政府,在这个政治风气日渐右转的时刻,对于那些一直以来被忽视、被不平等对待的边缘人群的权益,依旧不容忽视,也不可随意践踏。就如游行组织者所说:“任何游行活动的目标之一都是去启发和激励人们做更多的事情。”而在女权以及其他少数族群权利运动已经有一个世纪之久的西方诸国,在这个关节点,表明这一点也有着十分重要的意涵。

伴随着年初女性大游行而一起诞生的诸多影视作品,也成为表达观点和姿态的平台。于是我们在2017年便看到了众多涉及女性、同志以及其他少数族群的电视剧与电影。本文便希望结合这一年所发生的相关事件以及对几部主要影视作品的讨论,对过去的2017年做一个简略的回顾,并通过这一有限的窥镜来看看我们如今身处何处。

一

美剧《使女的故事》

根据加拿大著名作家玛格丽特·阿特伍德同名小说所改编的美剧《使女的故事》应该是2017年最吸引人、引起最多讨论的作品。既是因为阿特伍德这一故事本身所具有的震撼性,也因为在这个故事中所表现的一切对于女性的侮辱、迫害和虐待,就如阿特伍德在多年前的采访中所指出的,都是历史中曾真实存在发生过的。人们对于它的不安也便来自于这个写于上世纪末的故事,竟然好似寓言般展现着当下的现状,虽然现实远远还未达到故事中的耸人听闻地步,但人们所担心的难道不也正如这个故事开始时所展现的——转变就是从那些小小的变故开始,从一些不起眼的禁止开始。

这样一个“开始”故事,让人们想到20世纪后期历史学家对于希特勒纳粹主义崛起的反思,即希特勒正是在文明西方的嬉笑和蔑视中崛起的。就如众多涉及未来的科幻小说(虽然阿特伍德这部书并非典型的科幻小说),阿特伍德对她从各个历史时期所收集到的这些史实的集中展现,让人们感到一种迎面而来的真实感,从而形成巨大的紧张与压迫力。

因此,当这部于4月上映的美剧开始向人们展现历史与现实会是多么轻而易举反复之时,1月在美国各大城市爆发的女性大游行依旧历历在目,并且如今坐在白宫椭圆办公室里的那个男人对于女性的侮辱言论,都由此被进一步放大而引起观者心理上的震撼。《使女的故事》是这一年中对于女性以及少数族群不幸的最直接,也是最极致的展现。它的故事并非小打小闹,而是以一种真实的极权下的残忍和严酷向观众展现着当权力肆虐,不受控制之时,恶魔就已经躲在暗处蠢蠢欲动了。

而对于这里所提及的“权力”,在男女两性中显然落在男性一边,在异性恋与同性恋中,自然落在前者,而在西方的主流白人基督教与移民的穆斯林群体中,答案依旧是前者。这似乎是一个令人沮丧的二元世界,即总会因为存在“我”而必然出现一个“他者”。而对于这一“他者”,我们从西方传统的哲学史中看到的主流意象,往往都是危险而需要防备的(萨特的“他人即地狱”),甚至必须予以消灭之。而这便是西方形而上学思想中占据核心地位的二元论。

电影《性别之战》

9月,根据1973年女性网球选手比利·简·金真实故事所改编的电影《性别之战》中,这一男女二元对立被其中那位十分浮夸且男权中心的网球手鲍比·里格斯发挥到极致。有趣的是,这个故事发生的时代背景正是西方第二波女权运动兴起之时。在这一波女权运动中,女性把目光从第一代女权主义者对于教育和选票上移开,直接攻击那些由男性建构,为了维护他们统治权力的政治体制与社会结构。就如布尔迪厄所指出的,这一结构本身既能巩固其核心的意识形态,同时也具有再生产的功能,由此便能达到对自身自然化和普适化的创造以及对于这一建构过程的掩盖。

在《性别之战》中,里格斯对于女性以及女性网球选手的言论完全是典型的男权社会体制的产物,即认为女性从生理上便是低人一等的。这一对于女性的建构,我们可以追溯到柏拉图与亚里士多德。而随着19世纪医学、生物科学以及心理学的确立和进一步发展,不仅仅只有那些性少数群体,就连女性也被从生物学这一角度宣判为是难以比肩男性的。因此里格斯不遗余力地发挥着产生于19世纪的女性观念,即女性的世界是家庭,是厨房;她们因为缺少或是没有能力像男性一样运用理性,而不能参与公共空间的讨论;又因为女性是感性、敏感且脆弱的,因而无法承受在体育运动中所产生的压力……虽然里格斯本人是跳梁小丑,但他对第二波女权运动所争取的一切权益毫不避讳的嘲笑,以及把有着他私人目的的网球比赛当做男女两性的较量,而让比利·简·金最终不得不接受他的挑战。

这是一个需要反复自我证明的漫长过程,就像整个女权以及(性)少数族群的权利运动一样,它无法也不可能是一劳永逸的,而是随着时代的变迁,随着某些具体事件的产生而必须作出相应的回应。而在这些回应和反驳中,我们又总是发现自己不时地处于某种de javu(既视感)之中,因为在今日对于女性以及性少数群体的污名,在上个世纪已经发生过,并且也早已经被多次反驳过。但它并不意味着,这些言论和观念就不会在今日出现。而这也或许就是当我们听到一个总统候选人(或是如国内的一些学者、教授等知识分子)的性别观念竟然是如此陈旧而恶劣时,所感到的惊讶与愤怒。

我曾在网上看到这样一张相片,一位参加女性游行的老年妇女穿着一件写有大意如下句子的衬衫:“我不敢相信,我现在依旧在抗议这些shit ”。她或许参加过上世纪后期的第二波女权运动,而在2017年年初的大游行中,她抗议的依旧还是曾经的那些“shit”:男性对于女性的公然侮辱,权力对于女性的偏见,工作中处处存在的对于女性的不利因素,如好莱坞女星这些年一直在呼吁的男女资薪平等问题。

二

挪威剧《羞耻》第四季

在对前两拨女权运动的反思中,那些来自边缘世界的女性批评这些产生自西方白人女性的运动本身同样存在着强烈的排他性和局限,即她们忽视了非西方世界中的女性。这一点随着去年难民潮的爆发而再次被凸现出来,而挪威剧《羞耻》第四季围绕一个年轻穆斯林女孩的生活与故事,向我们展现了当下西方在面对大批入境(或已经生活在他们身边)的难民时,所表现出的犹豫、不安、紧张与偏见。在剧中有一幕,穆斯林女孩Sana对一位挪威朋友说:“试戴一天头巾,你就会发现,大部分挪威人都是种族歧视者。”

而她作为一个“他者”,要如何在这样的社会中生活并且依旧能保持自己的信仰,便成了年纪轻轻的她必须去小心翼翼摸索的生活课题。因为生活于这样的“他者”世界中,总是充满危险的。而这部剧同时也提醒我们,不要忘了另一种可能,即通过不断的交流和谈论,让“他者”理解我们;并不是变成“他者”,而是让“他们”明白,我们彼此分享着相同的对于生活的热爱与所期望的安定,就如剧中Yousef所说:“民主的理念,并不是建立在人与人的完全不同上,而是建立在每一个个体的价值皆为平等这个基础上。”

由达斯汀·兰斯·布莱克根据克里夫·琼斯同名自传改编的美剧《当我们崛起时》,同样展现了一个社会中性少数族群漫长而艰难的反抗与争取权利的故事。这部剧讲述的正是上世纪70年代于美国兴起的各种运动,从黑人民权运动、反越战到女性运动以及同志平权运动。克里夫·琼斯是美国赫赫有名的同志运动领袖,他曾跟随著名的“卡斯特罗市长”哈维尔·米尔克争取同志权益,并且在米尔克被枪杀后继续走在游行抗议的最前面。

美剧《当我们崛起时》

1970年代的各种权利运动的最终诉求都是通过法律形式来保障少数群体的合法权利。而美国特殊的政治体制在这一点上也提供了这一可行途径,但这一手段所存在的局限已经被当时的激进女权运动指出,即这可能是“治标不治本”的方法。就如凯特·米丽特在其《性政治》一书中所指出的,压迫女性的是父权体制,只有推翻这一体制,女性的解放才会成为可能。但纵观第二波女权运动以及其后至今的少数族群运动,其实都是在渐进地更改着传统的父权体制,而未能真正地实现对其的彻底革命。产生这一现象有两个直接原因,一是这些运动本身并非革命,故而存在界限;另外则是父权体制本身的霸权性地位所产生的巨大抵抗力量。就如我们在上文所引的布尔迪厄的研究,这一体制有着十分完善而强大的自我再生产和巩固能力,一个手段便是通过局部改变来吸纳和同化在其中所产生的激进对抗,以此达到法兰克福学派所批判的资本主义自我保存的状态。

在《当我们崛起时》中,克里夫·琼斯与拉里·克莱默(同志激进组织ACT UP的发起人之一;关于ACT UP组织,法国电影《每分钟120击》也有涉及)同样遭遇过与我们当下十分相似的处境,即随着里根保守主义政府的上台,上世纪六七十年代所诞生的诸多运动开始遭到反扑,男性的神话诗学运动积极提倡男性权力,而保守主义与宗教的合流再次对性少数群体运动产生严重的打击。里根政府对于艾滋病的冷漠和有意渎职,引起琼斯和克莱默的抗议,他们一以温和一以激进手段来抗议政府的不负责任。

当我们提起这段历史时,历史发展的钟摆说似乎再次死灰复燃,即当某一潮流发展到高潮时,必然会引起反对势力的高涨。从西方六七十年代的“造反时代”到里根、撒切尔的保守主义革命;从这一世纪初的自由主义回暖到这些年西方诸国极右势力的蓬勃发展。历史再次打击了我们对于时间的古老认知,即它似乎并非如河水般“逝者如斯”,而是会反复出现,虽然模样不同,但却有着十分相似的“幽灵”特质。

这一点,在2017年的一部美剧和年末的一件好莱坞性侵丑闻中展现得淋漓尽致。

三

《宿敌:贝蒂和琼》

好莱坞金牌制作人瑞恩·墨菲的《宿敌:贝蒂和琼》,它所讲述是上世纪好莱坞两位大牌女星贝蒂·琼斯和克劳馥之间的角逐与斗争。而在展现这两位好莱坞明星恩怨的同时,也着重描述了好莱坞的当时状况,即各大电影制片公司的权力的巨大。他们完全掌握着依赖他们为生的明星的命运沉浮。一些女性为了获得更多的机会去讨好各大电影制片公司的老板。好莱坞在给那些追梦的明星带来辉煌的同时,也从她们那里索取了高昂的回报。好莱坞索取?不,是那些建构了这一工厂并且处于其权力中心的统治者在索取。是华纳,是米高梅老总,是韦恩斯坦。于是在这部3月上映的剧中,我们提前了解到了为什么韦恩斯坦以自己的权势性骚扰和性侵女性如此之久,却依旧没有人出面阻止或举报的原因。

韦恩斯坦是好莱坞的“上帝”(梅丽尔·斯特里普语),而正是这一权力无边的上帝,最终在众多女性的指控下,露出其恶心嘴脸。而当这一大石头落入水中,波澜所到之处而引出的众多我们平日里喜爱、尊敬和崇拜的大牌明星时,一种“恍然大悟”的感觉是:韦恩斯坦的性骚扰和性侵——这一在好莱坞被称作“公开秘密”的事件——之所以能隐藏如此之久,既是因为他的那些大牌明星朋友们的沉默所致,也因为好莱坞本身就是最大的帮凶。

好莱坞的整个体制为韦恩斯坦的行为提供了温床。就好像我们时常听到的那个残酷笑话一般,“天主教廷是恋童癖神父的最好天堂”。在这样复杂的体制中——像其他的许多体制一样——权力便是每个人都希望获得的。而对于那些已经处于金字塔顶端的人而言,主宰着他人的机会和命运,成为“上帝”。“上帝”需要你给予某些东西作为交换。而这样的“需要”往往是强制性的。所以选择就在于你是否愿意付出这样的代价。这个世界看起来不是更像社会达尔文主义所宣扬的“物竞天择,适者生存”吗?而非我们或是女权运动所希望塑造或是生活在其中的世界。

《了不起的麦瑟尔夫人》

在《了不起的麦瑟尔夫人》中,麦瑟尔夫人前期的美好生活最终如肥皂泡般一碰就破,由此留下的问题便是她要如何在这个男人的世界中闯出自己的一片天地。成为女性脱口秀演员,即使在如今的美国也十分有限。无论是如今功成名就的萨拉·西尔弗曼 (Sarah Silverman)还是前段时间于国内很火的黄阿丽(Ali Wong),她们最终的突围不仅有她们自身的口才与努力,也与在一代代女权运动下好莱坞的渐渐改变有关,即使这一改变耗时漫长。如迪士尼的经典公主王子电影,也是从这两年才开始出现改变。改变的典型角度便是对于曾经那些温柔和顺,完全没有任何自我个性与特色的公主角色做更为丰富与真实的处理。在去年由爱玛·沃森主演的《美女与野兽》中,虽然公主依旧未能完全脱离传统模式,但改变至少已经发生。

回到诞生了韦恩斯坦的好莱坞。近些年,无论是好莱坞中多位女性发声争取同工同酬还是她们对于女权运动的支持,都从另一个方面展现出好莱坞体制中的诸多问题。好莱坞的建构历史本身就好似一个帝国的诞生,它的父系男权体制随着最初的几大电影制作公司的垄断而被确定。我们几乎可以肯定,诞生于上世纪初的好莱坞各大制片公司,本身就遗留着那个时代特定的等级和性别特权。而这一结构,直到如今依旧根深蒂固,局部的改变完全未能真正动摇其意识形态的再生产机制。

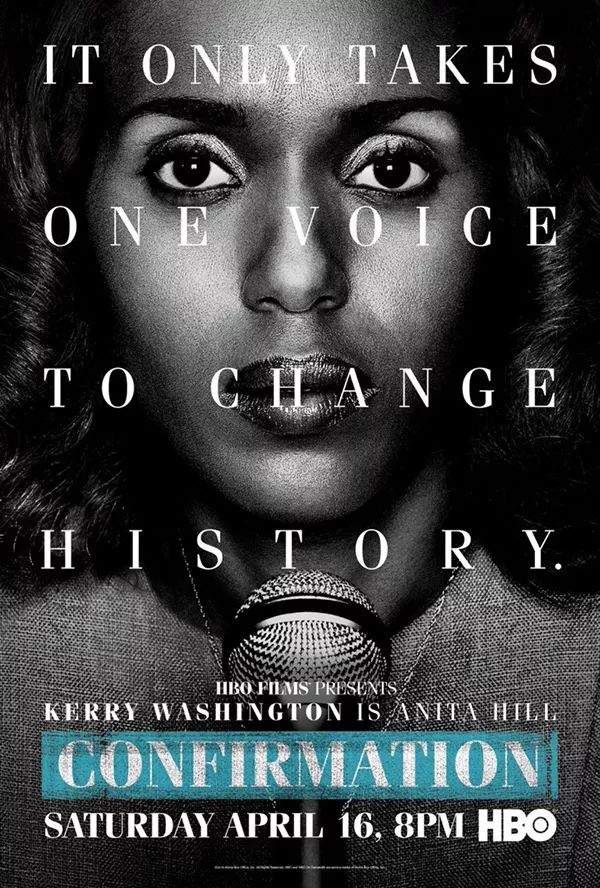

电影《关键判决》

在2016年一部根据真实事件改编的电影《关键判决》中,围绕安妮塔·希尔教授对于当时被提名为美国最高大法院法官候选人的劳伦斯·托马斯性侵指控的爆炸性讨论,让1991年的美国民众对性骚扰与受害者权益有了完全崭新的思考。这件案件让人们意识到存在于日常生活与工作场所中的那些不起眼的事情中所隐藏的魔鬼。

在韦恩斯坦事件爆发和持续发酵中,许多勇敢的女性接连站出来指控那些手握权势的男性对她们的性骚扰和伤害。英国国防大臣迈克尔·法伦爵士因此辞职,首席国务大臣达米安·格林也因为受到性不当行为的指控而被调查,并且越来越多的受害者站出来投诉他们在威斯敏斯遭受的委屈。而无论是韦恩斯坦、凯文·史派西与国防大臣的性骚扰与性侵事件,还是国内接二连三爆出的性侵新闻,它们所反映出的一个基本现实便是:经过这么多年的努力和教育,一些根深蒂固的性别歧视依旧存在,并且随着社会以及政治气氛的变化而变化。韦恩斯坦事件像一颗炸弹般在推特上爆炸,并由此产生了“#Metoo”的网络运动,揭露存在于我们生活中那些看似不起眼,甚至在一些人看来无足轻重的性别偏见和污名。

我们承认在这些年中,女性或是其他少数族群的权益得到了改善和进步,但我们同样需要正视的是,那些根深蒂固的体制依旧在反复地创造和生产着男权体制。在其中,权力、金钱和性依旧在曾经的故事中反复上演。而生产这一体制的并非仅仅只有男性,就如福柯和布尔迪厄都曾指出的,女性同样参与了这样的再生产。在《使女的故事》中,管理使女的嬷嬷和大主教们的妻子不便是如此吗?在现实中,帮助特朗普入主白宫的女政客卡利安·康纳薇(Kellyanne Conway)不也如此吗?我们似乎对于性别平权有一个错误的认识,即——它也曾出现在上世纪六七十年代的第二波女权运动中——对于男性的彻底排斥,对于女性的一概接受。这些人在此被“性别”标签所欺骗,而忽视了体制本身对其的建构和影响。

在过去这一年中,这些涉及这一现实议题的影视作品都以它们各自的方式展现着过去和此刻,我们所生活的世界与社会所存在的种种问题。当下并非没由来的,它产生自他人所生活和建构的过去,因此无论这些影视作品里的故事发生在上世纪中期,这个世纪初或就是当下,它们都展现着这一个连贯的诉求,即对于自由、平等和民主深入的期待。这些追求并非虚无缥缈的,而是实实在在就发生在我们生活之中,甚至就发生在我们身上。在女性大游行中,无数的男性参与其中,为他人的权利摇旗呐喊。因为他们知道,我们对于他人同样存在责任,因为没有人会是“孤岛”,也没有人会在丧钟敲响时能塞耳不闻。

韦恩斯坦的事件还未结束,不仅当下,还有未来。

声明:我们是澎湃新闻文化娱乐部的微信公众号,栏目官方微博为“澎湃有戏”,唯一的APP叫“澎湃新闻”。本文来自澎湃新闻“文化课”栏目,未经授权,谢绝转载。转发朋友圈请随意。