一对被养在鱼缸里的情人

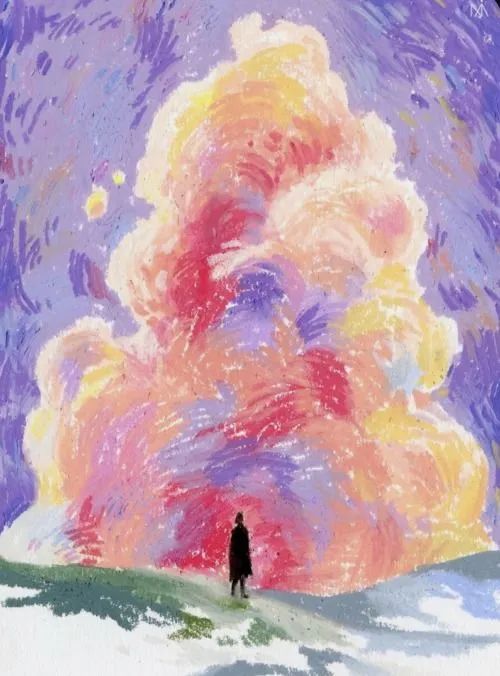

我一次又一次和一对男女在五金店相遇,然后从沾染的部分组织上开始背负他们的生活。他们是流动的人或者人们,有时会好成一个人,也有时会好成两千个人。

我们仨老是来五金店做有用的人,做口欲的消费者,买一些严重城市化的鸡腿,重工的香肠。明明身旁有两家更为正统的超市,也无法动摇我们的决心。

我认为我们三个来五金店都有不可告人的缘故。他们有点像是为了来才来的,临了不好意思才买点东西,好几次我看到他们杵上一下午,两个人结完账抬着一支记号笔走出了门。

我来这儿是因为五金店在召唤我,夜晚,某种蠢蠢欲动的对象,使我感到生活不太顺利,我弄了一个星期,使用了排除法、类比法等多种方法,才明白原来是左边那栋楼的一层底商在抖动。它的振动使我反反复复,无法入眠。一种对生活的暴力在召唤我。我首次发现那是一家超出范围的五金店,一座不柔驯的宫殿,夜晚的时候,总是在发出巨响,殿前的大片丁香结就在它的音浪里扭曲起来,掺和着风被搅拌成一种若有似无的蛊术。

我不确定是否也有别人听见这种声音,但从未听过有业主投诉,也许他们由于一种不可思议之感,而将那种声音当成了自己的耳鸣。生活在那里变形,我对胶带、扳手、螺丝的需求极少,主要光顾的是另一片区域。在五金店购买并食用羊角蜜,就像在火车站或者火车上,人们吃着方便面。金属的腥和水果的甜之间,发生着投身生活又与生活疏离的唯一途径。这里有种别处很难发生的错误而带来的陌生感,这种陌生感,取消了坐标和象限,几乎让人显出元人的可能性。不过元人多了,就会需要继续往前去追溯,或许是元左右元人,或许是元上下元人。

我们仨已经在暗中认识一年多了,一直没听到他俩叫彼此的名字或者称呼,去主语的交流使得他们能够任人捏造,他们像是一对被陈设在那的情人俑,每次会被搬运到不同的位置。这就是五金店的某种魔力,让人发现人与人之间不需要称呼,白天,这一片的底商沉默不语,他们每周三在楼前树荫最短时相见,然后在树荫消失时分别。

我和他们之间的关系有种广义上的亲密,常常在狭小的货架过道中来回让渡彼此,距离近到一旦头对着头就可能会发生亲吻。

他们最初也对我有一种不由分说的友善和礼节,可相互之间却一扭头,就生出一种凶恶来。不是惯常意义上的凶恶,更像是为了不向彼此陷落而可以保持的某种距离感,一种南辕北辙的亲昵。

有时我们在不同的货架间剥去火腿的肠衣咀嚼起来,五金店在那时至少是三人份的都市便利店,所有的忧愁在这里被悬置。

偶尔会见到他们的额头扣在一起,接着是下巴,遵循着某种节律做着一种面部操。别说话……男人贴着女人,让她噤声。

我见过的男人也多数是这样,不想过多地使用耳朵。可他偏偏生着那种枝桠式的耳朵,一种为了探听而存在的形状。我听见女人娇黏地对他说:我妈说长这种耳朵的男人不能招,把持不住自己。这时候就是调情,面对面却像在手提电话的两端,可以带着极其放肆的表情。

在五金店里,同样的主体会生出几幅面孔,有时是粉碎性的,会把人变成粉末然后重塑形状。2022年5月的一个下午我第一次遇到他们,那一天五金店试图用新品,一种漂亮的粉色泳衣把所有女孩儿变成公主,男人用手搔了搔耳廓,拽着新长出来不到五毫米的头发,另一只手攥着小女孩的手,女人在小女孩的脸上掐了两下,剃刀形状的眼睛里荡漾出肥浮的慈爱,“拥有它,咱们就是夺目的小公主啦。”

实际上很少有公主有好下场。我想说,粉色泳衣纯粹地携带着一种公主沙文主义。我杵在一排塑料发卡前咀嚼羊角蜜,那些看起来质地坚硬的籽儿色厉内荏,囫囵全吞下去。好的五金店必定是有预谋的,像是靠夜间的抖动引起人们的注意,通过这种吸引发展、壮大自身。眼前的男人、女人、小孩儿,也会正中它的下怀,也没准儿他们其实并不是目标人物,整个阴谋指向的是我,他们像小雷音寺里的那些佛像,都是托儿。

女人领着小女孩从后面的货架里钻出来,显然,十岁以下的孩子,被认为在任何地点都可以试衣。小女孩双脚扣在一起,拗着小腿肚子上的肥肉,小腿和大腿红成了一片,针剂过敏一样的满身红疙瘩。男人和女人的关系瞬间恶化,他一把抢过小女孩给她披上外套,犹如从澡堂子里捞出一具僵涩的肉。“谁让你这样把她扒光的!”

这样被一男一女夹在中间,任意操纵躯体的小人儿究竟能是谁?我不知道,他们老神秘地使用着一些指代性的词汇,不好说是不是有意为之。

脱都脱了,粉色泳衣还是套上了。接着外面就下雨,跟为了那件泳衣似的,他们割席成雨伞派和雨衣派,小女孩儿是雨衣派,因为没有个人权利的缘故,被横抱着的时候头总是朝下,位置非常不合理。“你老是不会抱小孩儿!”女人抱怨着,母性也连带着蔓延到男人身上。

小女孩儿头顶着泳帽,雨点在上面滑落,溅到女人的胳膊上。

逃雨过程中,他们胀大,但由于容器的限制,他们只是在纤维上发生断裂,只有形状的,可以缝补的那种变化。清洗并没有覆盖掉清洗,清洗也不会和清洗叠加。诠释没有覆盖掉诠释,诠释会和诠释并列,却永远超不出诠释的庞大系统,于是,他们生产出橘皮纹。

大概在第五个星期三,树荫还没有后撤到某一个标记点的时候,他们分别了。

五金店的另一副面孔注定和某种不能言说的秘密相勾连,那些光天化日的人们不会知道关于五金店的羊角蜜。在羊角蜜的滞销带来的难以察觉的酒精味道之间,他们增加了约见在五金店的频率,但减弱了相见的强度,每一次见到也不缺乏调情,但他们嘴里总是出现另一个女人,那个女人和男人在一间办公室里,男人几次买给她的加大款咖啡杯被女人截获,她厮守着男人的支付宝。

我猜想那是她的情敌,男人却毫无悔过之意图,他只是想将办公室女人安插在他们俩中间,像一只皮带之于男性那样,装点他们之间的关系。

我那一刻开始确认他们就是我想找到的笔下之臣,我要舔舐他们,支使他们,他们就是当下生活中暴力的典范,他们在自行制造情感中最呛人的冲突……只是为了发生点什么,而不是什么都不发生。但就是这样,男人离不开办公室女人,五金店女人也离不开男人,或许两个女人之间彼此也无法分离。

我意识到女人和男人之间又发生了一个女人,女人成为了女人1和女人2,女人1越发感性,比平时看到的还要再感性一些。有时我在货架间看到她的肩膀在耸动,她从不显出全身,当然,也因为我有意控制,尽量不面对面彼此暴露。

我看到她身体上一角山丘有规律地抽搐着,连带着一半弯曲的重工香肠在空气中上下浮沉。那时候一种凶恶见缝插针地投向了我,来自那个男人,一个绝对的,没有分身的男人,让我觉得陌生。

“你就这么欺负我吧!”从埋怨手册里挑出来最甘之如饴的句子,对面的货架间飘过来这么一句。临走前,他们带走了一只颇具安慰色彩的彩色灯球,那是这里能买到的少量奢侈品之一。彩色灯球是一种特殊时期作品,属于新年的大类,在遥远的南方,和女人面孔相似、年龄相仿工厂的女工在胶枪的味道间制造美丽的食人花球,然后被出口到发达国家,带着中国本地的灰尘沦落到国外,在本地,包装上也使用着外语写着Made In China,然后是一些眼熟的国旗。

我几次冒夜在外闲逛时,都遇到一只在夜空中匀速移动彩色的灯球,我没注意它是独自出行还是被人牵出来闲逛的,那阵小区里的路灯刚好坏了,灯球上的一簇簇led像张口的食人花在黑暗中呼吸着,致盲了一批又一批经过它的人。直到一天夜里,我才发现这就是那只具有安慰色彩的灯球,这是我头一次在五金店外遇到了我的老朋友们。男人一把夺过女人手中的灯球摔到了地上。“你想谁都看见你是不是?”彩色一路翻滚,然后熄灭在黑黢黢的草丛中。

我坐在折角处,听他们大口大口地呼吸着,那种呼吸我以往没有多加注意,在五金店内,我以为那只是在那种空气里对拖布、毛巾、橡胶手套、塑料等制品的味道的一种逃逸。不想五金店对他们来说是一只鱼缸,出了五金店,这整个住宅区对他们来说也是一只鱼缸,不过是一只更大的鱼缸。“我想透口气。”女人长长地叹一声,在室外这样的话听起来很无稽,像是在找茬。“我真的受不了这里了……”

“明天我带你去d城。”男人轻易地理解了,对女人承诺着。

我信以为真,没为遇到他们做任何打算。

没想到他们第二天又出现了。“我想要一张世界地图”,女人小声地说。她被遮掩在男人的身后,“我想看看外面是什么样子的。”应该是灯球上的外国国旗激发了她的好奇心。一直以来,她还真总是这样,好像把男人当成她与世界之间的媒介,想要什么先告诉男人,就像小孩子先试探着某种准许,于是此时,男人再去问老板,“你们儿这有世界地图吗”?

柜台前的女人不可思议地笑起来,“世界地图?我们这儿可没有世界地图”。

“你怎么想的?这儿怎么可能卖世界地图”,男人转头去讥笑女人,“傻老娘们儿”。“我给你讲,七大洲八大洋,都搁我心里揣着,看什么世界地图……”

然后,我的老朋友不再以共同体的方式出现,他们分开的方式像是特地错开倒班的两位员工。春天那时候刚好彻底地结束,北方的冬天一口气泄去了。

他们的幽会像遇到了某种季节性的阻滞,在北方总是如此,冷空气吸引着人们彼此靠近,这里的夏天不是发生情事的最佳季节,最有性价比的是冬春之交,在夏天来临之前,结束这种性价比也毫无可能有道德上的谴责,照理说,这是镇守北方,使之稳定的几大心照不宣之一。但也并不全然如此,有几次,我发现女人似乎在对男人进行一种抓捕,而男人左顾右盼,像是在等待,也像在躲避,既隐约期待着被捕,又不肯进行确定性地现身。

女人最后一次被我遇见的时候,随身带着那位粉色的小公主。“叫妈妈。”她以一种完美的母态抱着孩子哄着,“叫妈妈就给你买糖吃”。

“妈妈。”这样女孩儿就得到了她的糖果和巨大的泡泡水。

女人期待已久的这一次非妈妈而准妈妈的实验进行得异常顺利。

我最后一次见到男人时,他正伴随着一种很均匀的呼吸在打电话,手上也牵连着幼小懵懂的泳衣公主。“海霞,你回家来吧,我不惹你生气了……孩子找你呢……”男人蹲下来,用肩膀和耳朵夹起手机,腾出来的手在孩子的大腿上狠狠拧了一把,公主哇地一声痛哭起来。“妈妈……妈妈……”在一声一声妈妈间,男人轻声伴奏着“回家”两个字,召唤着电话那头的母性。

没过几天小区里来了警车,据围观者说有两个女人打架,战况凄惨,其中一个在另一个的脑袋上敲出了个洞。五金店的老板娘整个夏天都在对她的顾客们转述那天的暴烈现场,因为那场战争就是在她的店门口发生的。

被自己的母亲,一个叫海霞的女人抱着的泳衣公主突然精准地在路上指认了她的实验母亲,“妈妈”!她没想着具体地呼唤谁,只是唤出自己心中对糖果和泡泡水的向往。那一直藏身于五金店的女人,没想到这一声妈妈注定来得甜蜜而不合时宜,会使她的头上出现一个洞。

海霞,被冠以地方台短剧里女性角色的名字,民俗的性质连带着她孕后的刻板归宿,一副沉重的腰身,挺着肚子让她的女儿停驻在上面。“你乱叫什么?”海霞捂住女儿不住朝着别的女人叫妈妈的嘴。“你又不听话。不听话我就再也不回来了!”

“不回来就不回来,那个妈妈对我好,那个妈妈给我买糖,我要那个妈妈!”

海霞怔了一下,以一种看不清的速度清楚了她和另一位“妈妈”之间的关系,“臭婊子,狐狸精,你还敢让我生出来的孩子叫你妈……”海霞薅着女人的头发就往墙上撞。

“你也老来,那俩人你见过,我还以为他俩是一对儿呢。”五金店老板娘看见我就有点兴奋,因为我几乎是这段地下恋情的唯一见证者,她不用再跟我编织繁杂的前情。

一开始我就应该知道是怎么回事儿,主要是他们的呼吸显然有问题,那对男女在哪儿都揣着一种透气之姿,不断离开那些空气本就畅快流通的地方,希望去向更流通的地方,不是地方有问题,倒像是他们自己有着什么呼吸道方面的毛病。

我相信我未曾谋面的海霞,在那些个夜晚,听到那间五金店的抖动声音绝对比我要听见得剧烈,不过她像大多数人一样,将那些声音当成了自己的耳鸣。

五金店从那之后就开始在夜晚消音,或许它完全不是为了我而振动的,果然,后来我还能听到一些声音,只是比较微弱了,五金店的振动能够叨扰我只是因为地理上距离太近。

在某些单元楼的楼道中,在某户一楼人家稀薄的花园里……这些在夜晚暗自振动的区间,是最小单位的鱼池,其中的动物在透出水面大口呼吸时,引起审查者的注意,然后他们被引诱着不断地扩大他们呼吸的疆域,最后就是正中下怀,一网打尽。

最后,附:我描述的生活绝对不超出我的生活,我描述的生活绝对超出我的生活。

本文作者简介

何聊生。毕业于中央戏剧学院。