唐中宗和韦皇后之第三十三章·母仪天下惠千年

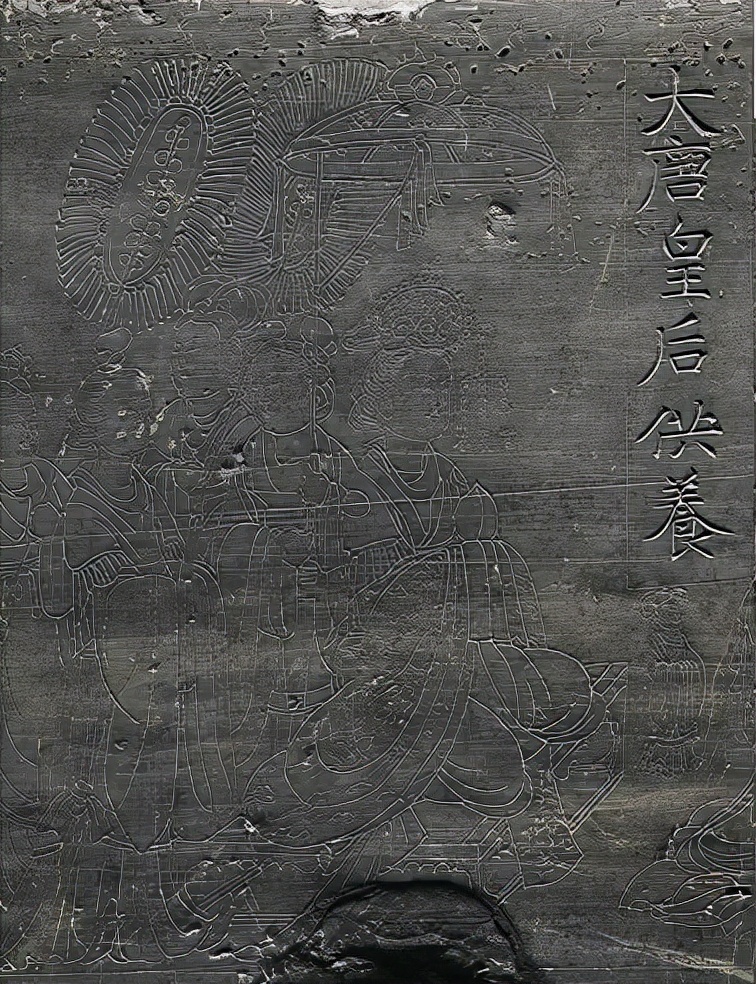

建造于唐中宗神龙年间的《大唐皇帝供养图》,是唐中宗唯一留给世人的形象

需要注意的是,尽管李显、韦氏在册立皇位继承人的问题上有着较大的分歧,却也在同一件事情上达成了共识,那就是提高母权,赋予母亲在家庭当中和父亲平等的权利和权力,借此提升母亲在家庭当中的地位。

根据《资治通鉴·卷二百零八·唐纪二十四·中宗大和大圣大昭孝皇帝中·神龙元年乙巳》的记载,韦氏在复位初期,便采纳了上官婉儿的建议,向李显上了一道让天下人为出母服丧三年的奏疏,并获得了李显的批准:“五月……甲午……上官婕妤劝韦后袭则天故事,上表请天下士庶为出母服丧三年……制皆许之。”今天的人们在看到这个记载的时候,绝大部分很难意识到,这项由李显、韦氏、上官婉儿共同推行的政策,竟然可以造福他们身后一千多年的中国女性。可以说,这个时代的每一个母亲,其实就是这个政策的直接受益者,这是怎么回事呢?这就要从丧服制度的变迁说起了。

自从人类有了埋葬死者的习俗,也就有了相对应的丧葬文化,其中就有为了表达对死者的悼念而衍生出来的丧服制度。最开始的时候,每一个死者的家属都没有心情梳妆打扮、喝酒吃肉,也没有心情举办婚礼,更没有心情参加娱乐性质的活动,久而久之,这种因为悲痛而做出的本能反应就变成了习俗,也就是服丧。后来,每一个死者的家属在服丧的时候,就会根据自己和死者在血缘关系或婚姻方面的亲疏远近,来决定自己为死者服丧的时长。随着时间的推移,这种行为最终作为风俗和礼仪而被固定下来,并形成丧服制度。在隋唐时期,业已成熟的丧服制度就把服丧形式由重到轻分成了五等九级,也就是斩衰三年、齐衰三年、齐衰杖期、齐衰不杖期、齐衰五月、齐衰三月、大功九月、小功五月、緦麻三月。其中,涉及到为父母服丧的等级就是斩衰三年、齐衰三年、齐衰杖期、齐衰不杖期这四个级别。

根据《仪礼·卷十一·丧服》的记载,在家庭当中,父亲为长子,嗣子为嗣父,妻子为丈夫,妾为主父,没有出嫁的女儿、没有出赘的儿子为父亲,出嫁或出赘之后又因为丧偶、和离等原因而回归娘家的女儿、儿子为父亲,服丧都是斩衰三年:“斩衰裳,苴絰杖,绞带,冠绳缨,菅屦者……父为长子,为人后者。妻为夫,妾为君,女子子在室为父,布总,箭笄,髽,衰,三年。子嫁,反在父之室,为父三年。”显而易见的是,同样是子女的生育者,就只有父亲在死后可以让子女为他服丧斩衰三年,这是服丧等级当中最重的一个等级。

次于斩衰一等的齐衰,就分为三年、杖期、不杖期、五月、三月这五个级别。如果母亲去世的时候,父亲已经去世,那么,子女可以为她服丧齐衰三年,母亲为长子服丧也是齐衰三年。需要注意的是,这里所提到的母亲还包括了继母和慈母:“疏衰裳齐,牡麻絰,冠布缨,削杖,布带,疏屦三年者,父卒则为母,继母如母,慈母如母,母为长子。”可是,不论是生母、继母还是慈母,如果她们去世的时候,父亲还在人世,那么,她们所生育或抚养的子女,就只能为她们服丧齐衰杖期,也就是齐衰执杖一年,这就跟丈夫为妻子、子女为出母、跟随继母改嫁的继子女为继母的服丧等级是一样的:“疏衰裳齐,牡麻絰,冠布缨,削杖,布带,疏屦,期者,父在为母,妻,出妻之子为母。出妻之子为父后者则为出母无服。父卒,继母嫁,从,为之服,报。”值得一提的是,子女为出母服丧也是有条件的,如果他们从小就由出母抚养长大,才能为出母齐衰杖期,要是他们作为父亲的后代被父亲抚养成人,那他们就不可以为出母服丧了。

当然,子女为父母服丧的等级也有平等的时候,比如,嗣子、出嫁的女儿或出赘的儿子为亲生父母服丧都是齐衰不杖期:“疏衰裳齐……不杖,麻屦者……为人后者,为其父母,报。女子子适人者为其父母……继父同居者。”从这里的记载来看,在某些情况下,子女为母亲服丧的等级还有可能超过父亲,比如,跟随出母改嫁的子女,就只需为同居继父服丧齐衰不杖期,与此同时,他们可以为出母服丧齐衰杖期,为出母服丧的等级就要比继父高了一个级别。然而,这一丁半点的平等并不能抹平丧服制度当中父尊母卑的差距,而且,跟随出母改嫁的子女,还是需要以嗣子的身份,为生父服丧齐衰不杖期的,可是,没有跟随出母改嫁的子女,就不能为出母服丧了,反而还要为继母、慈母服丧,而继母、慈母所享受的服丧等级又比同居继父高得多。

说到这里,细心的人们就会发现,上面所提到的丧服等级,隐藏了一个非常不对劲的细节,那就是,对子女来说,继母在丧服制度当中的礼仪地位竟然要比生母高。假如某个人的生母去世,而他的生父还健在,那他只能为生母服丧齐衰杖期。如果他的生父后来娶了继母,继母又比生父先死,问题还不大,因为这个时候的他为继母服丧也是齐衰杖期。可是,如果他的继母死在生父后面,那他就要为继母服丧齐衰三年,这样就比他为生母服丧的时间多了两年。如果生母跟生父和离,或者被生父休弃,便成了子女的出母,被生父抚养的子女就不能为出母服丧了;而被出母抚养的子女,一样要为生父服丧,虽然他们也要为继父服丧,却也只为同居继父服丧,而继母不论是否同居,只要她没有跟生父和离,没有被生父休弃,或者在生父死后带着继子女而改嫁,那子女都必须为继母服丧,哪怕子女已经跟随出母和同居继父一起生活了也是如此。

可想而知,这种父尊母卑的丧服制度是不平等的,已经违背了天理人情。古代妇女对这种不平等的丧服制度抱有什么样的看法,已经无从得知。但是,可以肯定的是,武则天成了第一个挑战这种不平等的妇女。根据《旧唐书·卷二十七·志第七·礼仪七》的记载,在唐高宗时期的上元元年,她向唐高宗上了一道奏疏,奏疏当中这样说道:“一直以来,如果父亲健在,那就只能为去世的母亲服丧一年。尽管还需要为她服心丧三年,礼仪上的服丧等级却也下降了。然而,我认为,这是不正常的现象。要知道,母亲对儿女的慈爱是非常深刻的,每个人没有母亲就不能出生,没有母亲就不能得到哺乳。坐月子的时候,每一个母亲宁可睡在被汗水浸湿的地方,也要把干燥的地方让给婴儿睡觉,而且她们吃的都是非常难吃却可以下奶的饭菜。这样看来,每一个母亲抚养子女的时候,都是心力交瘁的,这样的恩情可以说是大到了极点!所以,连禽兽都知道在感情上亲近母亲呢,而我们每个人都会被自己的母亲抱在怀里长达三年的时间,那就更应该报答母亲的恩情了!那么,如果父亲健在就只为去世的生母服丧一年,虽然在礼仪上达到了尊敬父亲的目的,却也亏欠了慈爱子女的母亲。更何况,为父亲服丧斩衰,又为母亲服丧齐衰,就已经足够体现父尊母卑的细节了,为什么还要在服丧的时间上做出长短的分别呢?这难道不会伤害到每一个热爱母亲的子女吗?因此,我请求从今天开始,就算父亲健在,所有人都要为去世的母亲服丧三年!”唐高宗觉得这道奏疏说得很有道理,便批准了武则天的建议:“上元元年,天后上表曰:‘至如父在为母服止一期,虽心丧三年,服由尊降。窃谓子之于母,慈爱特深,非母不生,非母不育。推燥居湿,咽苦吐甘,生养劳瘁,恩斯极矣!所以禽兽之情,犹知其母,三年在怀,理宜崇报。若父在为母服止一期,尊父之敬虽周,报母之慈有阙。且齐斩之制,足为差减,更令周以一期,恐伤人子之志。今请父在为母终三年之服。’高宗下诏,依议行焉。”

就这样,武则天通过对丧服制度的改革,缩小了父母在家庭当中的地位差距。只不过,到了这个时候,子女为父亲服丧的斩衰三年还是要比为母亲服丧的齐衰三年高了一个等级,这也就意味着,丧服制度依然隐藏着父尊母卑的遗毒。而造成这个现象的原因就在于,武则天并没有在根本上解决好母亲的身份应该如何定义的问题。说到这里,也许有的人会觉得很奇怪,母亲不就是生育自己、养育自己的女人吗,为什么还要研究应该怎么定义母亲的身份呢?这是因为,在李显复位之前,人们对母亲的定义跟今天对母亲的定义是不一样的。

根据《礼记·檀弓上·第三》的记载,孔子的孙子叫孔伋,字子思;子思的儿子叫孔白,字子上。孔白的母亲早就被孔伋休弃了,也正因为如此,在她去世之后,孔伋就不让孔白为她服丧。孔家的门客对此表示不解,就跑去问孔伋:“你父亲有没有给他的出母服丧呢?”孔伋回答说:“有的。”门客又问:“那你为什么不让孔白给他的出母服丧呢?”孔伋又回答说:“我父亲的做法并不是没有礼仪,只不过,按照礼仪来说,该提高规格的时候就提高,该降低规格的时候就降低。而我怎么敢在礼仪方面跟父亲比肩呢?所以,按照我个人的原则来说,只要是我孔伋的妻子,哪怕她不是孔白的生母,也没有抚养过孔白,那她还是孔白的母亲;如果不是我孔伋的妻子,就算她生育了孔白,或者抚养过孔白,那她依然不是孔白的母亲。”所以,孔子的后代不为出母服丧,就是从孔伋这一代人开始的:“子上之母死而不丧。门人问诸子思曰:‘昔者子之先君子丧出母乎?’曰:‘然。’‘子之不使白也丧之。何也?’子思曰:‘昔者吾先君子无所失道;道隆则从而隆,道污则从而污。伋则安能?为伋也妻者,是为白也母;不为伋也妻者,是不为白也母。’故孔氏之不丧出母,自子思始也。”孔伋发表的这番“非父之妻,母则非母”的歪理邪说,后来就被士大夫阶层广泛接受,继而影响到了中下层的老百姓,不为出母服丧就不再是孔家一门的规矩,这才有了“出妻之子为母期……出妻之子为父后者,则为出母无服”的规定。

也就是说,在李显复位之前,一个女人是否具备母亲的身份,并不在于她是否生育了子女,也不在于她是否抚养过子女,而在于她是不是某个人的妻子。换句话说,在那个时候,每个女人作为母亲的角色其实是不独立的,她们都必须先成为“父亲的妻子”才能成为“子女的母亲”。可想而知,像这样的母亲,又怎么会有家庭地位呢?也正因为如此,在丧服制度刚刚开始实行的时候,即使父母都是生育子女的人,父亲在这个制度下所享受到的待遇却要比母亲高得多。虽然武则天对此做出了一番改革,却还是没有触及到父尊母卑的根本,父亲依然被当作子女唯一的生育者和养育者,母亲依然只能被定义为父亲的妻子,这对每一个母亲和子女来说,就是一个大问题。不过,在李显复位之后,韦氏就开始动手解决这样的大问题了,她采纳了上官婉儿的建议,对丧服制度做出了更进一步的改革,也就是规定子女要为出母服丧齐衰三年。当母亲不论是否跟父亲和离,是否被父亲休弃,都可以被子女服丧齐衰三年的时候,也就等于女性的母亲角色和“父亲的妻子”这个身份开始解绑了,最终就能让每一个生育子女和抚养子女的母亲,都可以从子女这里得到作为母亲本来就应该得到的待遇,这就是母权得到提高之后的结果。

不可否认的是,不论是武则天,还是韦氏,她们提高母权的根本动机,就是为了满足自己的权力欲望。在当时当地,她们不仅是现任皇帝的妻子,还是未来皇帝的亲生母亲或法定母亲,这也是她们手握帝国权力,并被天下人认可的关键因素。她们自己也很清楚这一点,既然如此,提高乃至巩固母亲的地位,进而提高乃至巩固自己的权力,便成了她们必不可少的操作。这样一来,她们就可以在父系规则的框架之内,以一国之母的身份参与朝政。只不过,出于利益的考量,韦氏对丧服制度进行改革的时候,也和武则天一样,并没有用类似的办法去提高庶母的地位。

需要注意的是,武则天和韦氏能够顺利地推行提高母权的政策,都离不开丈夫的支持。如果说,唐高宗支持武则天提高母权的动机,是为了让武则天可以更好地帮助自己掌控朝堂;那么,李显支持母权的动机,则是为了给武则天和武周王朝的历史地位做出积极正面的盖棺定论。根据《资治通鉴·卷二百零八·唐纪二十四·中宗大和大圣大昭孝皇帝中·景龙元年丁未》的记载,权若讷在看到李显各种提高母权的动作之后,就上了一道奏疏拍起了马屁,奏疏当中这样说道:“改造天、地、日、月等字,是则天皇后特别擅长的事,像敬晖这些奸臣贼子却随心所欲地紊乱前朝的规矩,废除了这些由则天皇后创造出来的字,这显然不能起到教化人民的作用。如果能把这些字都保存下来,倒是可以让孝顺母亲的美德发扬光大。另外,陛下在神龙元年的时候下过一道制书,制书当中声明,大家在处理任何事情的时候,都要遵守贞观时期的制度。可是,母亲制定的制度就近在眼前,而祖先制定的制度到现在已经非常遥远了,已经不合时宜。那么,陛下怎么可以放着母亲制定的制度不去遵守,反而要去遵守祖先制定的制度呢!”李显看完这道奏疏之后,就非常高兴,亲自给他写了一封制书作为回信,信中对他赞美有加:“二月……庚寅……右补阙权若讷上疏,以为:‘天、地、日、月等字皆则天能事,贼臣敬晖等轻紊前规;今削之无益于淳化,存之有光于孝理。又,神龙元年制书,一事以上,并依贞观故事,岂可近舍母仪,远尊祖德!’疏奏,手制褒美。”这样看来,李显支持韦氏参与朝政,并且和她一起推行提高母权的政策也就不足为奇了,因为他这么做,其实就是在变相地肯定武则天当年的所作所为,从而为自己的统治合法性背书。

就这样,随着李显的默许和纵容,韦氏的权力欲望得到了满足,也掌握了一定的最高权力。与此同时,韦氏也清醒地认识到,独乐乐不如众乐乐,不能让自己成为唯一一个可以享受权力的女人,还得让其他女人也可以享受来自权力的好处。根据《旧唐书·卷七·本纪第七·中宗本纪》的记载,韦氏曾经向李显上了一道对荫补制度进行改革的奏疏,并且这个建议也得到了李显的批准和实行:“景龙……三年……六月……辛酉……皇后表请诸妇人不因夫子而加邑号者,许同见任职事官,听子孙用荫,从之。”这里所提到的“加邑号”,指的就是被封赠贵族头衔,而被封赠贵族头衔的妇女就是命妇,命妇又分为内命妇和外命妇两种。内命妇的构成比较简单,就是皇帝的后妃嫔御、皇太子的妃妾以及还没有出嫁的公主;外命妇的构成就比较复杂了,她们分为九种:第一种就是因为嫁给皇室子弟、宗室子弟、外戚子弟而获得贵族头衔的女性,她们的封号会和丈夫相同;第二种就是因为丈夫、儿子的官职具有一定的品级而获得贵族头衔的女性;第三种就是已经出嫁的公主;第四种就是所有的郡主、县主;第五种就是因为服务皇室而获得贵族头衔的女性;第六种就是在特殊时期因为长寿而获得贵族头衔的女性;第七种就是因具有血缘关系的亲属成为后妃嫔御而获得贵族头衔的女性;第八种就是和丈夫、儿子一起获得贵族头衔,但是封号不与丈夫、儿子相同的女性;第九种就是和丈夫、儿子一起获得贵族头衔,但是自己获得的贵族头衔要比丈夫、儿子更高的女性。综合来看,也只有这九种外命妇当中的后面七种,才是“不因夫子而加邑号”的命妇,也就是说,她们获得的贵族头衔并不是妻以夫荣、母以子贵的产物。在韦氏的争取下,这七种外命妇和普通官员一样,获得了“听子孙用荫”的特权,从这个时候开始,她们的子孙不用经过考试就可以直接进入仕途了。这样一来,母亲也和父亲一样,在家庭之外成了子孙获得权力与地位的资源提供者,在客观上再次起到了提高母权的作用,其隐藏的政治意义是显而易见的。

如果不出意外的话,在已经有了武则天这个先例,母权又再次被提高的前提下,大权在握的韦氏想要在将来以李家寡母的身份成为女皇帝也就变得容易一些了。毕竟寡母当家在父系社会当中本来就是常规操作,只要她愿意把丈夫的父系男丁,也就是庶子、侄子、堂侄之类的人册立为自己的继承人,那就不会有什么问题。就算她当不了女皇帝,去当个颐养天年的皇太后也不成问题,因为在这之前,就没有哪个庶出的皇帝能把自己的生母尊封为皇太后,那她还可以是天底下唯一的皇帝之母,依然是大唐帝国最尊贵的女人。而且,自秦汉以来,多的是没有亲生儿子却仍然掌握大权的皇太后,所以,按照正常的情况来看,在李显驾崩之后,就算没有亲生儿子,也不会影响韦氏以李家寡母的身份掌握大权。

然而,因为某些意外情况的发生,导致韦氏没有如愿以偿地当上女皇帝,并且落了个身首异处的下场。正所谓人亡政息,她生前用来提高母权的种种措施,在她死后就被李旦废黜了。幸运的是,她对丧服制度的改革终究还是产生了极其深远的影响,因为到了这个时候,越来越多的人终于可以勇敢地挑战“非父之妻,母则非母”的陋俗了。

到了明朝时期,朱元璋为了让去世的孙贵妃能够享受被亲生子女服丧斩衰三年的待遇,便吸收了武则天、韦氏对于父母同尊的观点,于洪武七年十一月一日专门写了一篇《御制孝慈录序》,严厉地批判了原来的丧服制度推行父尊母卑的做法,认为这样的做法有违人情天理,便下令所有的子女,不论嫡出庶出,都要为去世的生母服丧斩衰三年:“父在为母则期年,岂非低昂太甚乎?其如人情何如也……于是立为定制,子为父母,庶子为其母,皆斩衰三年。”也就是从这个时候开始,儒家在礼法上实现了父母同尊的结果。这也是韦氏在位期间的种种执政举措当中,唯一一个能够影响千年的。尽管她和武则天掌握权力的那个时间段,总是被称为“武韦之乱”,可是,也正是因为她们对丧服制度的改革动摇了父尊母卑的根基,才能让今天的每一个母亲不再需要先成为“父亲的妻子”才会被认可为“孩子的母亲”,因此,她和武则天对今天的每一个母亲来说,是大有贡献的。

建造于唐中宗神龙年间的《大唐皇后供养图》,是韦皇后唯一留给世人的形象